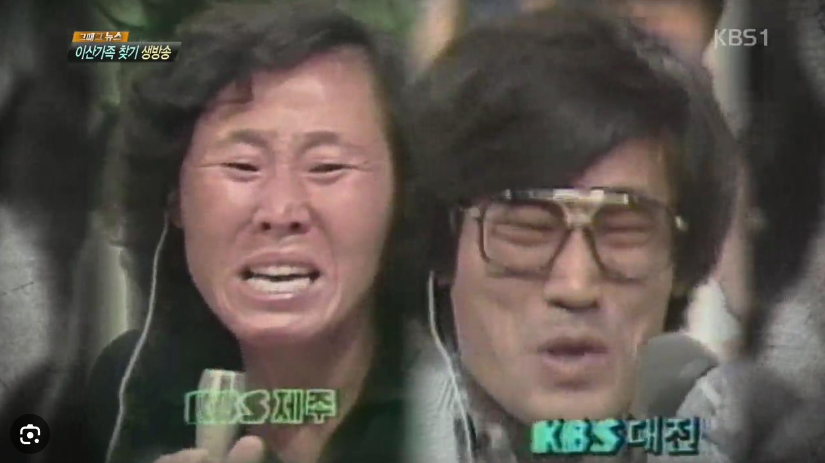

정부는 이산가족 찾기 사업을 인도적인 차원에서 범국민적으로 추진한다는 기본 방침을 세우고 국내 이산가족 재회, 해외동포 이산가족 연결, 남북한에 흩어진 이산가족의 재결합 등 3개 분야로 나누어 추진키로 했다.

정부는 이산가족 찾기 사업을 인도적인 차원에서 범국민적으로 추진한다는 기본 방침을 세우고 국내 이산가족 재회, 해외동포 이산가족 연결, 남북한에 흩어진 이산가족의 재결합 등 3개 분야로 나누어 추진키로 했다.

컴퓨터 출현 당시만 해도 하드웨어 보급을 뒷받침하는 부속물 정도로 취급되었던 소프트웨어가 80년대 후반들어 정보산업의 주류로 형성되기 시작한다. 87년 7월 1일부터 프로그램보호법 시행에 이어 12월 소프트웨어개발촉진법이 제정되면서 소프트웨어 산업을 육성하려는 범정부적인 노력이 가시화된 것이다. 우리나라에서 소프트웨어 보호의 법제화에 대한 공식 논의가 시작된 것은 83년 9월이다. 국내 정보산업 관련 분야를 적극적으로 육성

1986년 5월 행정전산망 사업이 부문별로 구분되면서 주전산기 구비 조건이나 확보방안들이 마련되기 시작한다. 그러나 행망 전담기관인 한국데이타통신은 ETRI와 주전산기 개발 방안에 이견을 보인다. 데이콤은 88년까지 행정전산망의 1단계 사업 실시를 위해 외국 기술을 그대로 도입한 다음 점차 국내 기업들에 기술전수를 하겠다는 것이었던 반면 ETRI는 다소 시간이 걸리더라도 직접 국내에서 개발할 의지를 표명했다.

국가기간전산망은 국내 전산수요와 정보산업 육성을 연계시켜 국가적 차원에서의 경제성과 효율성을 극대화하고, 앞으로 다가올 정보화 시대에서의 국제경쟁력 확보를 위해 당위성을 갖고 구상된 계획이다. 이 망에 대한 구상은 제5공화국 출범 당시부터 시작돼온 것이지만, 실제 정책에 반영되어 계획된 것은 1983년 3월에 있은 정보산업 육성방안 보고에서였다. 이 보고에서 정보산업의 효율적 육성을 위해 '정보산업육성위원회'를 구성하고,